比特幣跌慘,也該輪動到比特幣生態了吧

撰文:Tiger Research|編譯:AididiaoJP,Foresight News

TL;DR

- 比特幣 L1 作為信任錨點:BTCFi 基礎設施圍繞比特幣安全,將其用於最終結算和驗證,同時將複雜邏輯保持在鏈下。 BitVM 等概念可以在不改變共識機制的情況下擴展比特幣的智慧合約功能。

- 多層執行生態系統:從錨定比特幣的區塊鏈(如 Stacks),到 BTC 質押鏈(如 Botanix 和 BounceBit),再到受 Rollup 啟發的系統(如 Merlin 和 Bitlayer),每種方法在保持比特幣作為安全和價值核心的同時,以不同方式平衡了可擴展性、可擴展性和可擴展性。

- 互補系統如閃電網路:雖然閃電網路擅長快速、低成本的支付而非 DeFi,但其流動性和路由收益潛力可以將比特幣的交易層與 BTCFi 的資本市場連接起來,隨著橋接技術的成熟,開啟混合用例。

如第一部分所述,BTCFi 的目標是釋放比特幣的閒置資本並將其轉化為生產性資產。然而要實現這一點,基礎設施至關重要。

在本節中我們將探討支撐比特幣 DeFi 的基礎設施層:從比特幣的基礎層到新興的 Layer 2、側鍊和新型執行環境。這些基礎設施組件使得 DeFi 應用能夠圍繞比特幣構建,同時不損害其核心原則。

比特幣 L1:結算、終局性與信任

比特幣區塊鏈是現存最安全、去中心化的金融帳本。憑藉著十多年幾乎零停機時間和刻意保守的升級歷史,比特幣 L1 被廣泛視為加密貨幣的最終結算層。

這項基礎優勢賦予了比特幣獨特的角色:在多層的 DeFi 系統中,它作為信任的基石。 BTCFi 協議錨定比特幣 L1 不是為了計算,而是為了結算,將其作為驗證交易結果的「最終裁決法庭」。

關鍵的是 BTCFi 通常避免修改比特幣的基礎層以實現 DeFi 邏輯。主流的設計理念是圍繞比特幣的簡單性和持久性構建,將執行邏輯放在鏈下或 Layer-2 及側鏈上,同時始終回歸比特幣 L1 進行結算和安全保障。

儘管如此,一些實驗性設計,尤其是某些 zk-rollup 實現,可能會受益於新的操作碼(如 OP_CAT),這需要軟分叉。這些提案仍具推測性,大多數 BTCFi 基礎設施的重點是在不改變比特幣核心共識規則的情況下擴展其效用。

展望未來,BitVM 等提案將這項理念進一步推進。 BitVM 是一個早期概念,可以讓複雜程式在鏈下運行,同時仍允許比特幣驗證結果。可以將其想像為在紙上完成一道複雜的數學題並公佈答案;除非有人提出質疑,否則答案被視為有效。如果被質疑,則必須在設定的時間窗口內上鍊證明,由比特幣強制執行結果。

這可能在不修改核心系統的情況下,在比特幣上實現功能齊全的智慧合約。雖然仍處於實驗階段,但它反映了一個更廣泛的趨勢:將比特幣作為信任的基礎,同時將高級功能和邏輯移至外部層。

總體而言,比特幣 L1 依然保持簡單和保守,這正是其成功的原因。它作為一個不斷增長的模組化生態系統的結算層和價值錨點。 BTCFi 的目標不是將比特幣變成以太坊,而是在保持其完整性的同時擴展其效用。

接下來的部分將探討執行層的結構、設計差異以及它們如何使比特幣支持更廣泛的金融應用。

錨定比特幣的區塊鏈

錨定比特幣的區塊鏈是獨立的執行環境,它們透過比特幣的哈希算力或鏈上交易獲得部分合法性或安全性。這些鏈運行自己的共識機制,但透過「錨定」比特幣的方式,在不直接在比特幣 L1 上執行邏輯的情況下,受益於其安全性。

可以將其想像為在一個受嚴密保護的國家保護區旁建造一個封閉社區。封閉社區(側鏈)有自己的道路和房屋(智能合約和共識機制),但它透過靠近比特幣的基礎設施(利用保護區的監控系統,即比特幣礦工或區塊哈希)來確保不受篡改。

錨定法包括:

- 合併挖礦(Merge mining):比特幣礦工同時驗證側鏈上的區塊

- 傳輸證明(PoX):比特幣交易被用作選舉區塊生產者的輸入

- 時間戳或檢查點:鏈的狀態定期記錄到比特幣上

這些鏈預設並非完全無需信任。有些需要託管人來管理 BTC 存款或提款,有些則透過與比特幣建立間接的經濟或時間戳連結。

Stacks:具有比特幣終局性的 PoX 側鏈

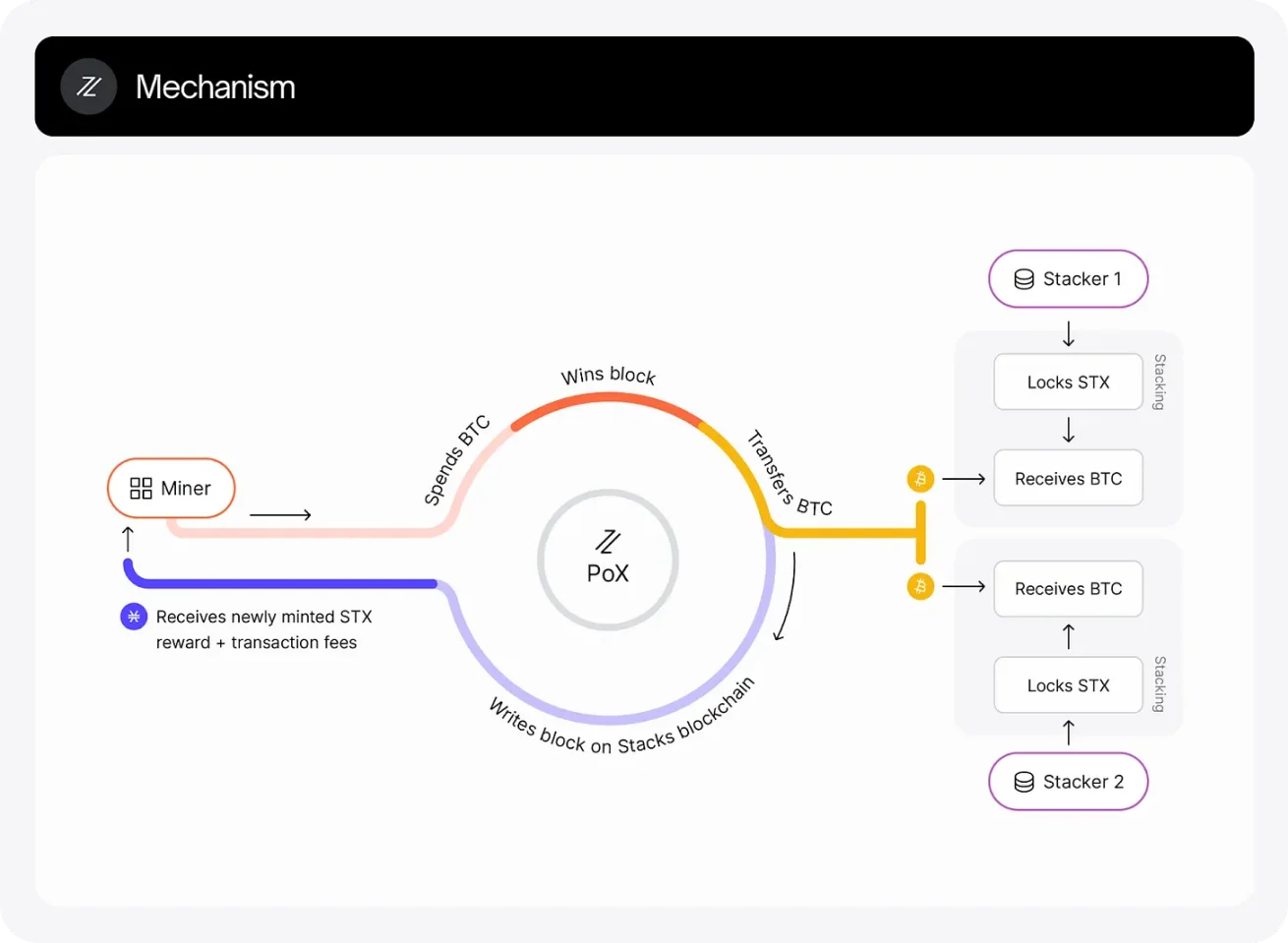

Stacks 是最著名的錨定比特幣區塊鏈的例子,它使用自己的共識機制如傳輸證明(PoX)與比特幣連接。在 PoX 中,Stacks 礦工提交比特幣交易,並「競標」BTC 以獲得在 Stacks 鏈上生產區塊的權利。

透過回收比特幣的工作量證明作為資源,將 Stacks 與比特幣的經濟層連結起來。與混合 PoS 鏈類似,Stacks 也透過將 Stacks 區塊的哈希包含在比特幣的 PoX 區塊提交交易中,將其狀態錨定到比特幣,確保其鏈歷史在比特幣層上具有時間戳且防篡改。

來源:Stacks

Stacks 採用圖靈不完整的 Clarity 智慧合約語言,設計著重於可預測性和安全性。開發者可以讀取比特幣狀態,並根據比特幣交易觸發合約邏輯,使其成為最早且最成熟的比特幣相鄰 DeFi 平台之一。

來源:Stacks

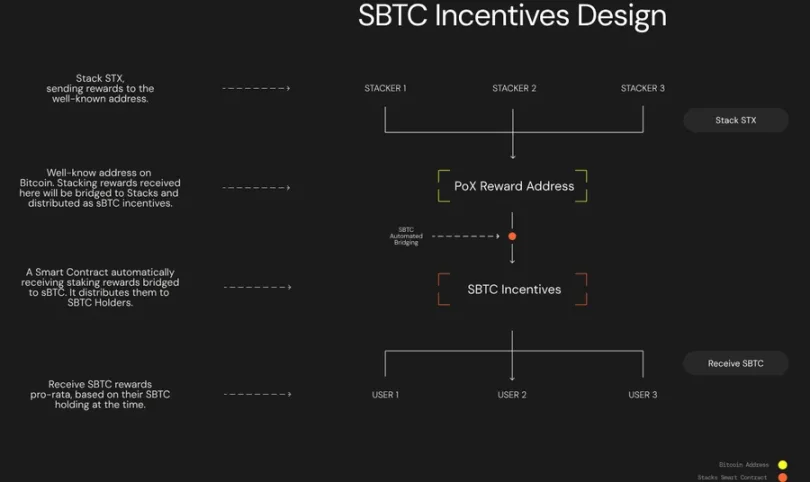

Stacks 上的 BTC 資產橋透過 sBTC 實現,這是由閾值簽署者維護 1:1 錨定 BTC 的資產。這些簽署者同時也是透過質押 STX 來保護 Stacks 網路的驗證者,這降低了惡意行為的可能性,因為任何攻擊都可能影響其質押資產。儘管橋設計仍涉及一些信任假設,但只要大多數簽名者行為誠實,退出是無需許可的。

Stacks 繼承比特幣的結算安全性,將其狀態錨定到比特幣,並使用比特幣交易作為證明。然而執行和橋託管由 Stacks 網路本身保護,相比嚴格意義上的比特幣 L2 提供了更大的靈活性。該網路有自己的原生代幣(STX)和共識規則,嚴格來說並非 Layer-2,但其整個生態系統圍繞著比特幣的價值。

BTC 質押或混合 PoS 鏈

BTC 質押或混合 PoS(權益證明)鍊是將比特幣直接納入其安全模型的執行環境,要么要求用戶質押實際 BTC,要么將其狀態錨定回比特幣。這些鏈通常提供高吞吐量、快速終局性或 EVM 相容性,同時仍以某種形式依賴比特幣作為信任後盾。

與傳統側鏈依賴固定機制不同,BTC 質押鏈透過以下方式追求更高的去中心化和透明度:

- 要求驗證者在 L1 上質押 BTC 作為抵押

- 利用比特幣區塊熵(區塊哈希的隨機性)公平選擇節點營運商

- 將檢查點錨定回比特幣以創建防篡改的審計追踪

可以想像為在一個安全的國有銀行租用保險箱,但在其他地方經營自己的業務。銀行(比特幣)不監督你的業務,但它公開持有你的抵押品,你必須遵守規則,否則可能會失去存款。客戶(用戶)信任你不僅因為你的服務,還因為他們的資金最終由比特幣的保全支持。

這種設計平衡了性能和去中心化。它避免了靜態多重簽章的缺陷,同時未達到 Rollup 式完全無需信任的程度。這些鏈對機構用戶尤其具有吸引力,因為它們結合了:

- 熟悉的智能合約接口

- 直接的 BTC 質押機制

- 無需聯邦許可即可退回比特幣 L1 的退出路徑

每種實現在質押機制、治理和代幣設計上有所不同,但共同點是將 BTC 轉化為生產性、承載安全性的資產,而不僅僅是閒置儲備。

Botanix:Spiderchain 與 PoS 錨定

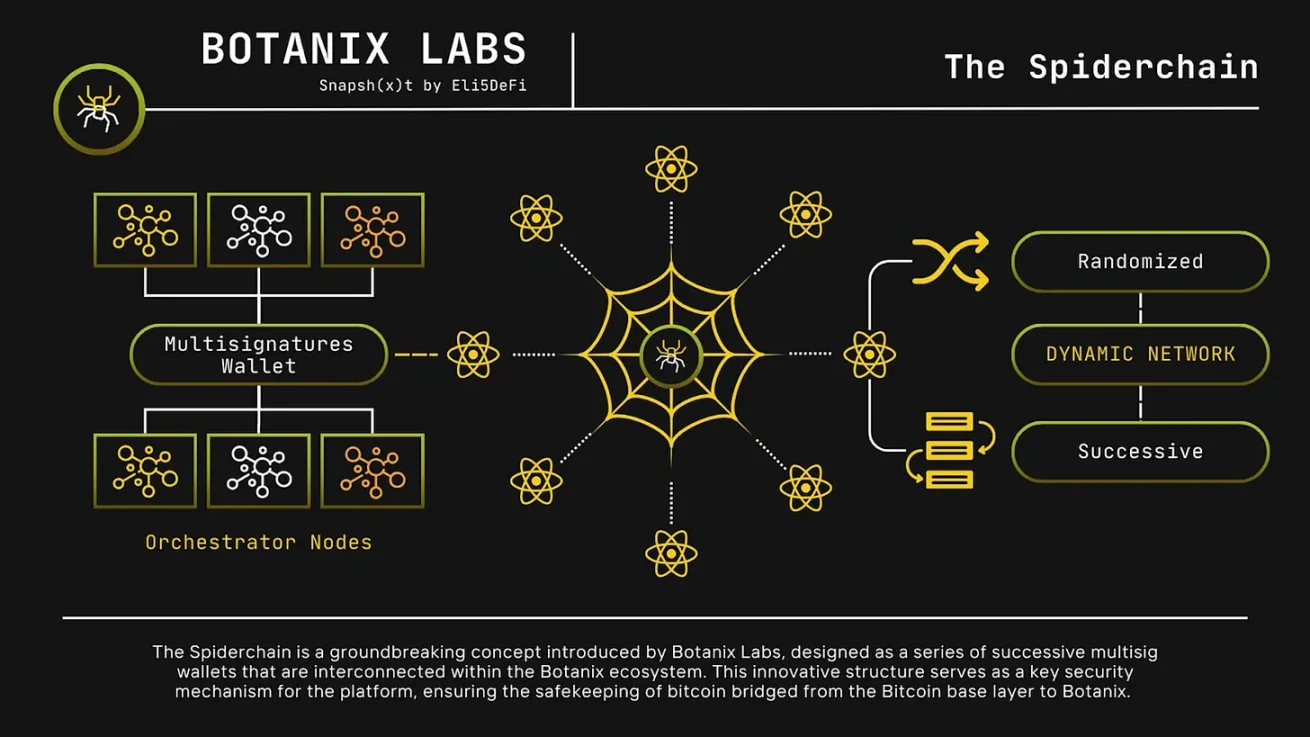

來源:Botanix

Botanix 是一個新推出的比特幣 L2,透過稱為 Spiderchain 的新穎架構,將權益證明驗證與比特幣錨定結合。

其核心是使用一組輪換的協調器節點來管理多重簽章 BTC 橋接器。這些節點透過比特幣區塊哈希作為隨機熵選擇,並要求在比特幣 L1 上質押實際 BTC。網路定期將狀態哈希提交到比特幣,使比特幣成為 Botanix 鏈的最終檢查點。

這種架構消除了對固定聯邦的需求,並允許使用者隨時提款 BTC,創建了無需許可的退出路徑。鏈上活動相容於 EVM,所有 Gas 費用以 BTC 支付,而非封裝代幣或單獨的 Gas 資產。

Botanix 也支援原生 DeFi 應用,例如 Rover(一種從網路費用分配收益的流動性質押協議)。其安全假設依賴於大多數誠實的 PoS 協調器和比特幣 L1 上的詐欺可見性,在效能和去中心化之間取得平衡。

隨著更新和未來發展,Botanix 將自己定位為比特幣原生金融的可靠基礎設施層。

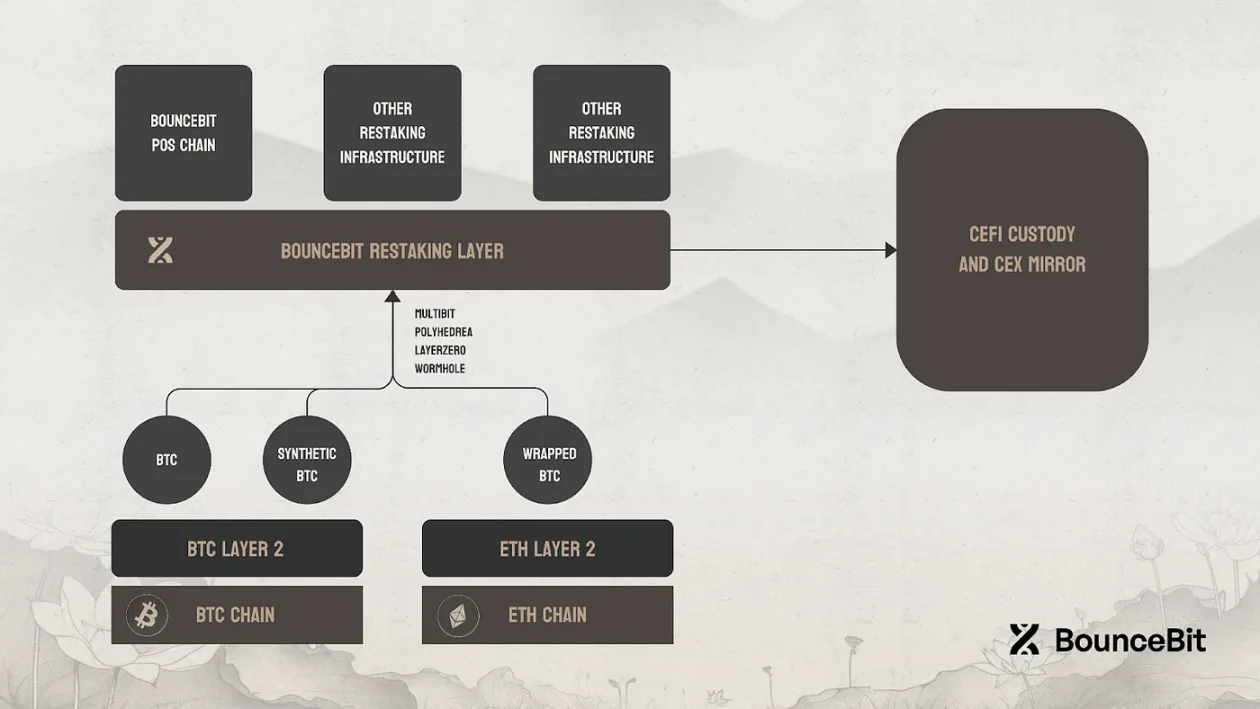

BounceBit:CeDeFi 與機構收益層

BounceBit 採取了不同的方法,透過將 CeFi 基礎設施與 DeFi 存取融合,並以比特幣作為主要流動性來源和信任基礎,瞄準機構用戶。

來源:BounceBit

其共識模型為雙代幣 PoS,結合原生 BB 代幣和 BBTC(一種 1:1 錨定 BTC 的代幣化表示)。驗證者根據兩種資產的組合質押量選擇。用戶需將真實 BTC 存入受監管的託管機構,並在鏈上獲得 BBTC,這是一個中心化橋,但設計注重可審計性和法律合規性。

來源:BounceBit

一旦上鏈,BounceBit 用戶可以透過自動化的 CeDeFi 基礎設施存取一系列「一鍵收益」策略。這些策略包括套利、基差交易,以及未來可能推出的代幣化 RWA 收益(如國債)。生態系統是模組化的,預言機、流動性策略和驗證者集合都圍繞著比特幣作為生產資本。

儘管權衡顯而易見(託管風險和有許可的組件),BounceBit 的重點是易用性、合規性和穩定回報,對希望在不直接管理複雜 DeFi 工具的情況下將 BTC 投入收益策略的機構具有吸引力。

BounceBit 體現了 BTCFi 的一條路徑:優先考慮現實世界整合而非嚴格去中心化,為連接傳統金融和比特幣原生資本市場提供基礎設施。

受 Rollup 啟發的協議

受 Rollup 啟發的協議旨在為比特幣帶來以太坊式的可擴展性和可編程性,同時不改變比特幣本身。這些系統在鏈下執行交易並將證明提交回比特幣,在仍依賴比特幣作為最終信任仲裁者的同時,實現高吞吐量和智能合約支援。

核心設計有兩種:

- Optimistic rollups:假設交易有效,除非有人提出爭議,此時需提交詐欺證明

- ZK-Rollup:產生零知識證明,數學上確認每批交易的有效性

比特幣對這些設計提出了實際的技術挑戰:

- 缺乏對複雜驗證邏輯或遞歸證明的原生支持

- 腳本語言有限,使得即時詐欺偵測困難

- 沒有像以太坊路線圖中那樣的內建 Rollup 框架

為克服這些挑戰,開發者建立鏈下執行環境,並將精簡資料(證明、狀態根或交易哈希)提交回比特幣 L1。可以將這些 Rollup 想像為通過海關檢查點的貨櫃。鏈下系統完成所有包裝、分類和物流工作。

比特幣是海關官員,它不會打開每個箱子,但需要一份清單(證明)通過檢查。如果出現問題,可以升級處理(詐欺證明或挑戰期)。只要清單可信且檢查系統有效,此過程快速、有效率且可擴展。

這些設計提供了強大的理論保證,並為比特幣原生智慧合約提供了一條高效能路徑。然而它們也最為複雜,在比特幣生態中仍相對較新。信任假設會因橋樑、證明模型以及參與者是否實際挑戰無效行為而異。

儘管存在風險,Rollup 式系統代表了比特幣最接近無需信任的可擴展性方案,並迅速吸引了開發者和資本配置者的注意。

4.1. Merlin:支持 BTC 質押的 zkEVM Rollup

Merlin Chain 是為比特幣建立 zkEVM Rollup 的最先的嘗試之一,結合了零知識證明、基於 BitVM 的比特幣安全性和去中心化預言機網路。

它將鏈下交易批量處理,生成狀態轉換的 ZK 證明,並將這些證明提交到比特幣 L1 以獲得終局性。為處理資料可用性(比特幣無法原生提供),Merlin 使用由預言機節點組成的資料可用性委員會(DAC),這些節點儲存並證明鏈下資料。在其提議的架構中,這些 DAC 節點必須質押 BTC,如果簽署了後來被爭議的無效狀態更新,則會被罰沒。

Merlin 提供流暢的 EVM 體驗,支援 Ordinals 和 BRC-20 等資產,並使用 MBTC(Merlin 上的封裝比特幣)作為基礎貨幣。它透過 Cobo 的多方運算(MPC)託管設定從 L1 橋接 BTC,並在網路上鑄造 MBTC。

此處的 Rollup 模型並非完全無需信任,使用者需假設至少有一個誠實方會挑戰詐欺狀態,且橋引入了託管風險。但它提供了高性能、以太坊級別的可組合性以及對正確性的密碼保證。

Merlin 已吸引了顯著關注,如其 TVL 歷史高峰超過 30 億美元,表明對許多用戶而言,實際的 DeFi 收益勝過了理論上的純粹性。

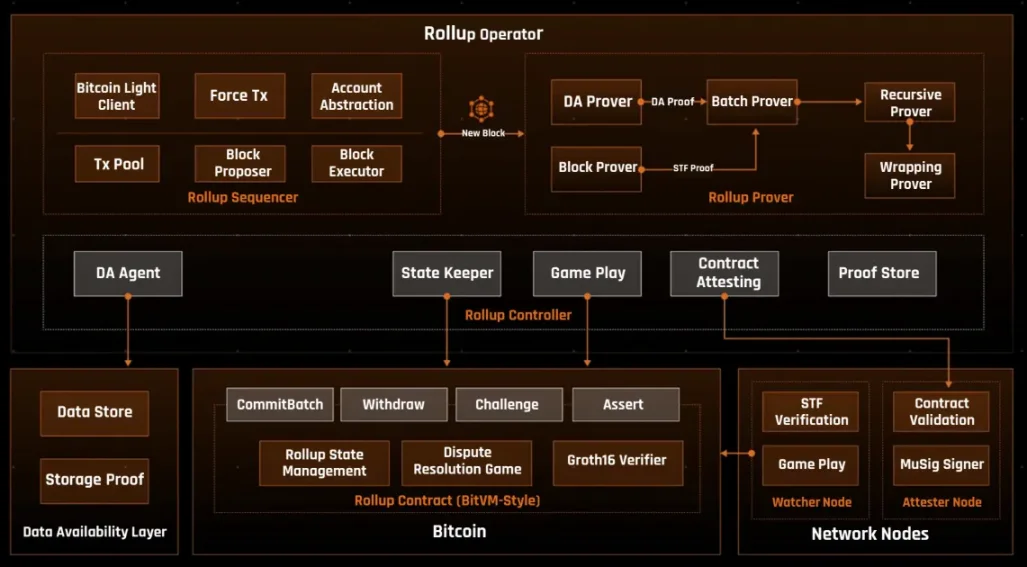

4.2. Bitlayer:BitVM + ZK Rollup 混合

Bitlayer 解決了比特幣的安全性與現代區塊鏈對可擴展性和可編程性需求之間的關鍵差距。透過利用比特幣基礎層的優勢,Bitlayer 繼承了與比特幣相同的信任、去中心化和彈性水平。

同時,Bitlayer 透過引入圖靈完備的可編程性擴展了比特幣的功能,使開發者能夠創建在比特幣原生框架中以前不可能的複雜去中心化應用和智能合約。

來源:Bitlayer

Bitlayer 在尊重比特幣基本原則的同時引入了智慧合約功能,其對以太坊虛擬機器(EVM)的完全相容性使得以太坊應用和工具可以無縫遷移而無需重大修改。其發展迅速,具有明確的里程碑:

- Bitlayer PoS(主網 – V1):自 2024 年 4 月上線,建立網路的初始驗證者和執行環境

- Bitlayer Rollup(主網 – V2):目前開發中,包含 BitVM Bridge 主網測試版,用於安全的 BTC 資產橋接

- Bitlayer Rollup(主網 – V3):計畫升級,實現閃電級確認與無與倫比的執行效能

該架構的核心是 BitVM Bridge,有時被稱為 “第三代比特幣橋”,用密碼學挑戰 – 響應模型取代傳統的多重簽名託管人。這確保了即使大多數參與者失效,單一誠實驗證者也能保護用戶資金並確保正確執行。

2025 年,隨著合作夥伴關係和基礎設施整合的加速,生態系統迅速擴展:

- 與 Sui、Base、Starknet、Arbitrum、Sonic SVM、Cardano 和 Plume Network 達成策略聯盟

- 獲得 Antpool、F2Pool、SpiderPool 等主要比特幣礦池的 API 支持,實現 BitVM Bridge 對非標準交易(NST)的即時處理

- 在 BSC、Sui、Avalanche、以太坊和 Plume 上部署 YBTC.B(Bitlayer 的封裝 BTC)

這一增長已轉化為可衡量的影響:

- 自 2024 年 3 月以來處理超過 6,500 萬筆交易

- Bitlayer 上峰值 TVL 達 8.5 億美元

- YBTC.B 資產 TVL 超過 3.5 億美元(據 DeFiLlama)

透過將比特幣的安全性與下一代可擴展性和可編程性結合,Bitlayer 預計將從根本上重新定義比特幣 Layer-2 能力,並塑造比特幣 DeFi 的未來。

與比特幣對齊的混合共識鏈

與比特幣對齊的混合共識鏈是獨立的 Layer-1 區塊鏈,它們結合了多種安全模型,通常是權益證明(PoS)和比特幣工作量證明(PoW)的元素,創建受益於比特幣信譽和經濟權重但不依賴其直接狀態結算或共識的執行環境。

這些鏈不會將數據提交到比特幣或在其上結算交易。相反,它們:

- 激勵比特幣礦工和持有者參與網路安全,不是直接使用比特幣哈希算力,而是透過質押機製或驗證者影響力在經濟上對齊其激勵

- 允許 BTC 持有者透過時間鎖定或基於智能合約的方式非託管地質押資產

- 設計驗證者經濟和治理系統以吸引比特幣生態系統參與者,從礦工到長期持有者

可以將它們想像為為吸引比特幣資本而建立的特殊經濟區。它們有自己的法律(治理)、基礎設施(共識)和服務(dApp),但為比特幣對齊的參與者提供獎勵和影響力。你無需放棄比特幣,這些區域專門設計讓你的 BTC 為你工作。

它們的獨特之處在於,比特幣成為其驗證者經濟的一部分,影響誰保護鏈以及獎勵如何分配。雖然比特幣並非密碼學共識引擎的一部分,但其持有者和礦工被邀請透過經濟機制保護系統,創造了一種自主與對齊的強大結合。

這種結構吸引了希望在不放棄託管的情況下獲得收益的 BTC 持有者,以及尋求在不離開比特幣生態系統的情況下最大化資本效率的礦工。混合鏈不與比特幣競爭,它們透過將其利益相關者轉變為相鄰生態系統的積極參與者來擴展其影響力。

相較於真正的 L2,這是一種更鬆散的耦合,但比通用的替代 L1 更整合。這些鏈反映了 BTCFi 的一個更廣泛趨勢:無需在比特幣上構建,只要激勵、架構和用戶群保持對齊,就可以為比特幣構建。

Core:Satoshi Plus 與 BTC 哈希算力委託

Core(CoreDAO)是一個完全相容於 EVM 的 Layer-1 區塊鏈,於 2023 年推出,採用了一種獨特的混合共識機制 Satoshi Plus。該模型結合了:

- 委託工作量證明(DPoW):比特幣礦工委託其哈希算力以保護 Core 區塊

- 委託權益證明(DPoS):CORE 代幣持有者質押以選擇驗證者

- 非託管 BTC 質押:BTC 持有者可以在 L1 上鎖定 BTC 以支援驗證者而無需放棄託管

在這個模型中,比特幣礦工被激勵為 Core 的驗證者選擇過程貢獻哈希算力,在不干擾其正常比特幣挖礦活動的情況下獲得額外獎勵。同時,BTC 持有者可以透過比特幣 L1 上的時間鎖定交易參與網路共識,實現 Core 所稱的「無需信任的比特幣質押」。

Core 提供快速的區塊時間、低費用和完全的以太坊相容性。它提供類似於以太坊的 DeFi、NFT 和 dApp 基礎設施,但其驗證者集與比特幣的經濟和挖礦能力綁定,創造了一種很少有鏈嘗試的對齊。

儘管 Core 有自己的代幣(CORE)和治理流程,且不直接將狀態錨定到比特幣,但它將自己定位為比特幣的補充而非競爭對手。其願景不是成為狹義技術上的比特幣 L2,而是作為一個比特幣對齊的智慧合約鏈,BTC 用戶和礦工可以從鏈上活動中受益。

隨著超過 125 個 dApp 的部署和不斷增長的用戶群,Core 展示了一種模糊替代 L1 與比特幣基礎設施界限的 BTCFi 策略,提供了一個以比特幣信譽和資本為基礎的以太坊級生態系統。

閃電網路:平行路徑

在討論比特幣的擴展架構時,不能不提閃電網絡,一個專為快速低成本支付而構建的 Layer-2 解決方案。與專注於借貸、收益產生或代幣化的 BTCFi 協議不同,閃電網路走了一條不同的路,出色地完成了其最初使命:使比特幣能夠作為點對點現金運作。

閃電網路透過在使用者之間建立狀態通道工作。透過鎖定 BTC 在通道中,雙方可以以近乎零延遲和極低費用在鏈下交易,僅在比特幣基礎層上結算淨結果。這個模型大幅提高了交易吞吐量,理論上閃電網路每秒可處理數百萬筆交易,並將交易成本降至幾分之一美分。

截至 2025 年,閃電網路保護了 4 億至 5 億美元的 BTC 流動性,並支援如 Strike 等實際支付應用,尤其是在快速匯款和低費用至關重要的新興市場。

然而儘管閃電網路擅長支付,但其架構並非為 DeFi 設計。其智慧合約功能極為有限,專為簡單的頻道腳本而非複雜金融邏輯優化。你可以買咖啡或進行微支付流,但無法在閃電網路上啟動借貸協議或部署去中心化交易所。流動性也分散在數千個通道中,難以聚合資本以用於池化的 DeFi 策略。

儘管閃電網路仍具專業性且 DeFi 整合有限,但其策略重要性顯而易見。它透過使 BTC 能夠廉價且即時流動來補充 BTCFi 協議,而 BTCFi 平台則透過將 BTC 鎖定在收益策略中來釋放價值。隨著橋接技術的改進,閃電網路的流動性可能越來越多地流入 BTCFi,連接比特幣的支付側與其生產性資本層。

新想法與基礎設施發展

基礎設施層透過將複雜性移至鏈下同時將信任錨定回 L1,正在釋放比特幣的閒置資本。

新進入者已經在進一步推進這些理念。 Plasma 是一個新興的錨定比特幣側鏈,專為免手續費、穩定幣友好的結算而構建,結合了 EVM 兼容性和隱私功能。同時,Arch Network 正在比特幣上開創無橋執行層,實現高吞吐量 dApp 而無需依賴封裝資產。儘管設計不同,但兩者都反映了相同的理念:圍繞比特幣的優勢創新,而不是以犧牲它們為代價。

BTCFi 的前進道路將是模組化和多樣化的。但基礎設施只是等式的一邊,在第三部分,我們將轉向資產和託管層,重點在於比特幣如何在網路中移動、持有和表示。