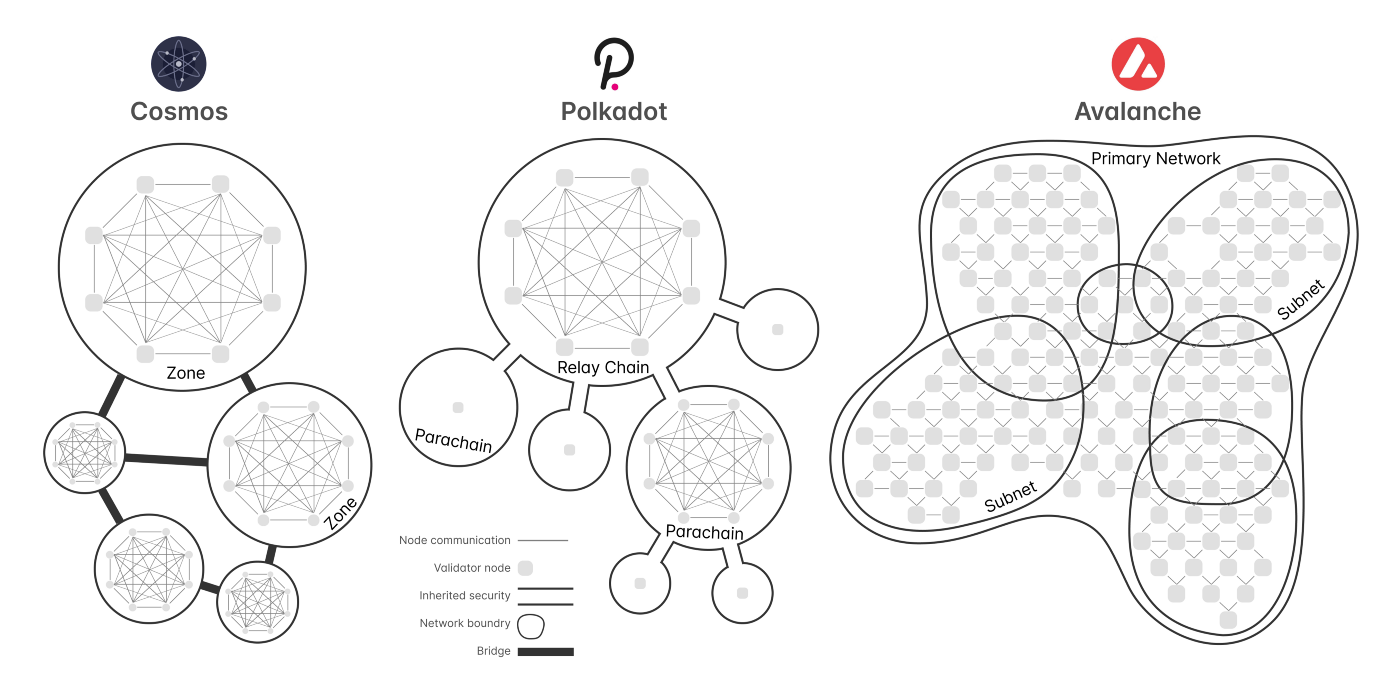

異構區塊鏈網路對比:關於新一代公鏈 Cosmos、Polkadot、 Avalanche 深度技術分析和對比(上)

隨著比特幣、以太坊等第一代加密貨幣網路出現性能、可用性、能源效率方面的問題,開放去中心化網路的願景蒙上了一層陰霾。為瞭解決當前的性能問題,以太坊推出了新版本和相應的 L2 解決方案,更為重要的是,新一代區塊鏈項目 Cosmos、Polkadot、Avalanche 相繼啓動,建立了出色的基礎設施。這些項目旨在通過異步異構的網路模型實現橫向擴容,即各 App 的專用區塊鏈既能共存,又能在需要時互操作。為確保鏈間的經濟安全,這些網路在設計上各顯其能,做了各自的權衡和取捨,這也帶來了不同的影響,後文將詳細討論。這些網絡的目標是建立區塊鏈互聯網,達到容納數百萬日活用戶而非今天的幾十萬日活用戶的規模,並實現 Web3「互聯網由用戶擁有和控制」的願景。本文希望幫助開發者、研究者、企業家、投資者和期待去中心化世界的到來的所有人理解加密貨幣網路的這一範式轉移。

Cosmos、Polkadot 和 Avalanche 的鏈間經濟安全拓撲結構

比特幣打開了潘多拉的魔盒,並逐漸擁有了「數字黃金」的地位,這是當今時代的共識。以太坊開啓了可編程互聯網貨幣的時代,成為了加密經濟創新的大本營。但比特幣、以太坊和它們的變體距離大規模採用還有諸多障礙。本文將首先探討這些障礙,再根據其中的要點比較新一代的區塊鏈平台。

能源效率:開放的去中心化計算機網絡的正常運轉,需要各獨立參與者就共享狀態達成一致。與此同時,網路需能在信息不完備或存在惡意節點(拜佔庭容錯)的情況下保持容錯和有效共識。一方面,網路要保持開放,允許更多節點參與共識,另一方面,網路要防止同一實體操作多個身份(女巫攻擊)——這些是通過一種稱為工作量證明(PoW;1992年由Cynthia Dwork發明,最初用於防止垃圾郵件)的准入方法實現的。PoW 需要節點使用大量算力,這會加劇全球變暖,也會帶來高昂的電費單。顯然,維護去中心化計算網路的安全 [1] 需要經濟成本。新一代區塊鏈項目用權益證明(PoS)取代 PoW,作為驗證節點的准入門檻,即要求網絡的參與者存入並鎖定代幣。為了防止惡意行為和節點下線,這個經濟門檻需要足夠高。事實上,PoW 和 PoS 適用於相同的規模經濟原理:驗證節點的運行成本由運營支出(OPEX)變為資本支出(CAPEX)。

交易透明度:比特幣、以太坊及它們的變體使用的都是中本聰共識,發送的交易需等到數個區塊創建之後,才能進入不可逆轉的狀態。因此,這類區塊鏈可用性高但速度慢,因為它們使用概率性最終性確認,需要等到區塊鏈足夠長為止。為了加快確認速度,不少區塊鏈項目使用經典實用拜佔庭容錯算法(PBFT)共識,而這帶來了其他問題,例如節點的規模可能會降低網路速度,導致網路優先安全性而非上線時間和活躍性。

計算吞吐量:吞吐量即分布式計算機網絡每秒可以完成的計算工作量,它決定了網絡的擴容能力。但通量的常用單位「筆交易/秒」具有誤導性,因為「交易」可以是簡單的轉賬,也可以是複雜的財務計算,它們對算力的需求是不同的。吞吐量是由節點提供的,網路的實際吞吐量指網路每秒可以處理的計算工作量。提高吞吐量有兩種方式,一是縱向擴容策略,它要求節點具備較高的計算性能,要求節點軟件進行優化;二是橫向擴容策略,即將網路分割為多個部分,平行處理交易。

交易成本:區塊鏈必須限制執行的數量,否則運行區塊鏈的節點很容易遭到 DoS 攻擊。為此,比特幣只支持少量腳本語言,以太坊根據智能合約執行的 gas 計量收取交易手續費。問題在於,無論您的交易是簡單轉帳還是複雜計算,它們都是由同一個網絡執行的。因此,網絡流量增加時,簡單交易的 gas 費也會走高,只有財大氣粗的人用得起。手續費會支付給礦工,作為優先交易的激勵。在比特幣網絡,比特幣發行量達到 2100 萬的上限後,手續費將成為唯一的激勵措施,而在以太坊,手續費完全用於優先交易(技術審訂注:在以太坊 1559 協議升級後,手續費也都回收進行了銷毀,只有用戶額外增加的小費「tip」才歸節點所有)。新一代的區塊鏈項目則更多地採用了銷毀手續費的機制。最近,以太坊也開始銷毀部分手續費了。這樣一來,隨著網路活動的增加,代幣稀缺性會上升,這將利好所有持幣人。

去中心化水平:和大部分人的想象恰恰相反,由於礦池的集中(截止 2021 年 11 月,比特幣 90% 的算力是由 11 個礦池控制的,以太坊 90% 的算力是由 16 個礦池控制的),比特幣和以太坊的去中心化水平其實是很低的。在中本聰共識,隨著挖礦成本增加,出塊難度擴大,這會進一步導致算力的集中。面對這個問題,新一代的區塊鏈項目各顯其能,下文將詳細討論。

公平分配:隨著網路的發展,區塊鏈項目要怎樣分配所有權份額(代幣)呢?比特幣的代幣分配模式建立了區塊鏈安全、挖礦和匯率相互依存的關係。它成為了許多項目的範本:礦工加入網路,賺取代幣收益,網路更加去中心化、更加安全,進而吸引更多用戶。需求的增加和幣價的上漲將吸引更多礦工加入網絡,維護網路安全。然而,隨著挖礦成本的增加,出塊的難度也日益提高。這會導致代幣和算力的集中,造成礦工由少數幾個實體運行的情況。不同於比特幣,以太坊的策略是預先挖礦代幣,取消發行量上限,通過非公開銷售和眾籌賣出部分代幣,將部分代幣分配給基金會,用於開發贈款和漏洞懸賞,再像比特幣那樣為礦工發放激勵。很快,以太坊的代幣也集中在了少數幾個礦池裡,交易所成了最大的代幣持有者。最終,隨著時間的推移,公平分配將決定網絡中何人擁有權力,包括出塊的權力(發起、接受或審查交易)、分叉網路的權力、參與協議升級決策的權力,以及對網路上的 App 進行投資和質押的權力。

治理:網路協議的更改會對當前和未來的所有用戶產生重大影響,無論他們是否知曉這些變化。在比特幣和以太坊,核心專家社群會對提案進行討論、決策、實施和執行,從而升級協議、調整參數。如果某組礦工的追求與多數人不同,他們可以分叉協議,啓動新網路,其代價則是無法享受之前的網路效應。此外,它們通常設有中央基金會,負責管理研發基金的分配,其替代方案則是由 DAO(分布式自治組織)負責資金的協調。多數代幣持有者和用戶在治理決策中的發言權非常有限,因為他們可能並不具備相關領域的專業知識、興趣和意識。即便他們有這些資訊,比起持有大量代幣的人士,他們的發言權依然很小,因為投票通常是按代幣持有量加權的。新一代區塊鏈項目則將更為公平的鏈上治理(包括二次投票、時間鎖投票、自適應投票偏見、投票委託、以去中心化身份認證為基礎的一人一票)和鏈下治理(論壇簽名投票)機制相結合,讓代幣持有者普遍參與到治理中來。

這些問題不僅會制約去中心化網路的主流採用,也會導致現有用戶繼續依賴中心化交易所和托管錢包。非技術背景的用戶很難固定地使用真正的去中心化 App。另一方面,普通用戶沒有離開以太坊和比特幣,是因為他們並不瞭解這些問題;企業和投資者沒有離開這些網路,是因為他們追隨流動性所在;早期用戶和 OG 們維護這些網路,則是因為利益攸關。但是,區塊鏈網路存在其他的可能性。

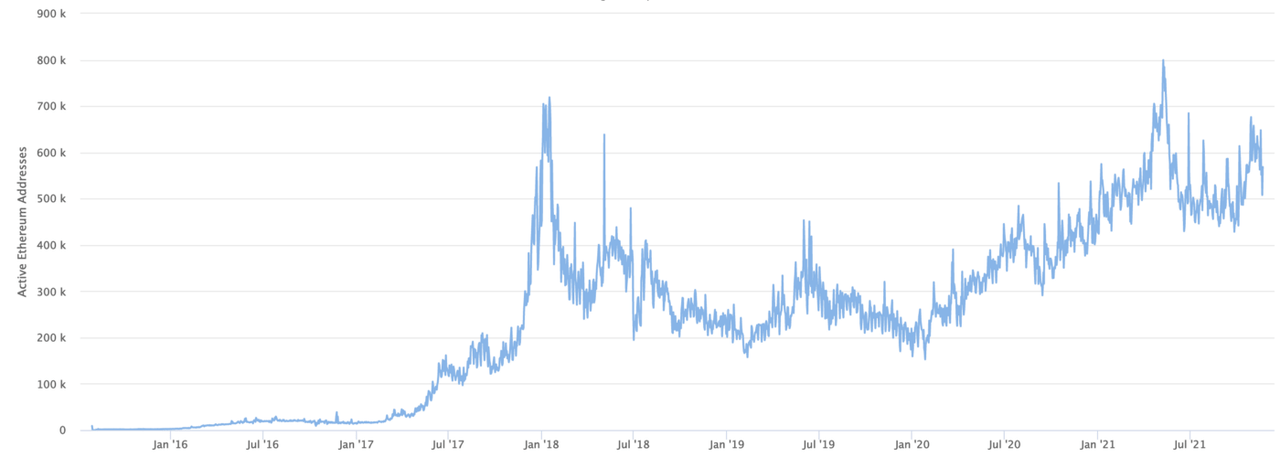

以太坊日活地址。數據來源:Etherscan.io

目前,以太坊擁有 50 萬日均活躍地址,作為參考,推特的日活用戶是 2 億(以太坊的 400 倍),Facebook 的日活用戶接近 20 億(以太坊的 4000 倍)。即便是把 L2 平台和比特幣的用戶全部加起來,也比這些主流應用差很多。擴容是開放去中心化互聯網的關鍵瓶頸。這不是我們將來要面對的問題,而是此時此地迫切需要解決的問題。

為解決擴容問題,以太坊也推出了新版本,嘗試通過 L2 解決方案應對不斷增長的需求。同時,陸續於 2019 年和 2020 年啓動主網的新一代區塊鏈平台 Cosmos、Polkadot 和 Avalanche,讓我們再次看到了真正的去中心化互聯網的希望。我們先來看看以太坊的新版本是怎麼做的。

以太坊新版本:EVM生態

上線以來,以太坊的新版本一直在參考新研究和新一代區塊鏈平台的實踐,採用各種新的機制。以太坊的新版本使用 PoS,將網絡拆分為同步的分片,以期提高總計算吞吐量。運行同一以太坊虛擬機(EVM)的驗證節點將分配到不同的網路分片,它們將生成區塊,累積不同的用戶活動數據,再通過 Beacon 這條信標鏈互相同步。但是,對所有分片進行同步意味著完全複製,即所有節點儲存相同的數據。這是會造成問題的,因為分片的目的是擴容,不是複製整個網路的所有數據。在同步模型或在異構網路拓撲模型中,如果一個分片(例如,一個非常受歡迎的 DeFi 分片)的用量遠遠高於其他分片,就會產生和今天的以太坊一樣的速度、成本和擴容問題。分片間如何高效地同步數據也是一個問題。

雖然以太坊表示要過渡到新版本需要 1 年左右的時間,面對用戶需求的增長,rollup(Optimistic、zkSync)、plasma、狀態通道這些 L2 解決方案已經紛紛啓動,以期改善效率、提高速度。問題在於,L2 的信任模型需要使用中央節點作為中介,或使用多個受激勵節點(Polygon 使用 Tendermint 共識構建,在多個驗證節點上運行,Matter Labs 希望在 zkSync 建立驗證節點網路),前者會破壞去中心化和抗審查性,後者則相當於創建了一條擁有自己的代幣(如 MATIC)的新去中心化區塊鏈,最終要加入 L1 平台的競爭。因此,隨著用戶數量的增加,這些單鏈基礎設施遲早會面臨相同的交易成本問題。

模塊化區塊鏈設計

最近,以太坊推出了「rollup 中心路線圖」這一新策略,即以太坊為數據可用性層(L1),其他 L2 項目為計算層。也就是說,以太坊希望作為基礎層,為 rollup 保障數據可用性、共享安全性。 因此,以太坊在積極整合 EVM 鏈作為算力,這些 EVM 鏈可能由單個 rollup 主導,也可能是多個 rollup 共存(請參閱Vitalik Buterin的Endgame一文)。事實上,這種策略和新興的模塊化區塊鏈設計不謀而合,即區塊鏈可將數據可用性或執行外包給其他區塊鏈。這一策略的通用模型由 Celestia 和 EigenLayr 開發。 此外,以太坊的新策略類似於 Polkadot 和 Avalanche 現有的共享安全模型。

另一方面,由於 Cosmos、Polkadot 和 Avalanche 都至少在一條 EVM 兼容鏈上部署了以太坊跨鏈橋,它們有時也會被看作 L2 平台。但是,這些項目通常稱自己為 L0 平台,因為它們提供了開發互相連接的 L1 區塊鏈的基礎設施。