CFTC 在 Kalshi、PredictIt 事件上立場的轉變釋放了一個訊號:關於「何為合格投資」的界定權,正逐漸脫離聯邦與州政府的掌控。

Saha 的這些「課外活動」,恰恰體現出投資與賭博之間的界線正日益模糊。最新例證是:10 月,紐約證券交易所母公司洲際交易所集團宣布,將向基於加密貨幣的博彩平台 Polymarket 投資至多 20 億美元。同時,衍生性商品市場營運商芝加哥商品交易所集團也與線上博彩網站 FanDuel 合作,推出涵蓋體育賽事、經濟指標、股票價格等各類標的的金融合約。

撰文:Lu Wang,彭博社|編譯:Saoirse,Foresight News

自從新冠疫情爆發以來,新一代交易者透過融合經紀業務、博彩功能與社群媒體噱頭的應用程式湧入市場。他們使用的工具主打速度、風險與參與感:0DTE(零日到期)股票選擇權能在幾分鐘內帶來數千百分比的波動;槓桿 ETF(槓桿交易所交易基金)會將單日漲跌的損益放大三倍;「事件合約」允許用戶對消費者物價指數(CPI)、公司財報電話會議或美國國家橄欖球聯盟此外(NFL)賽事

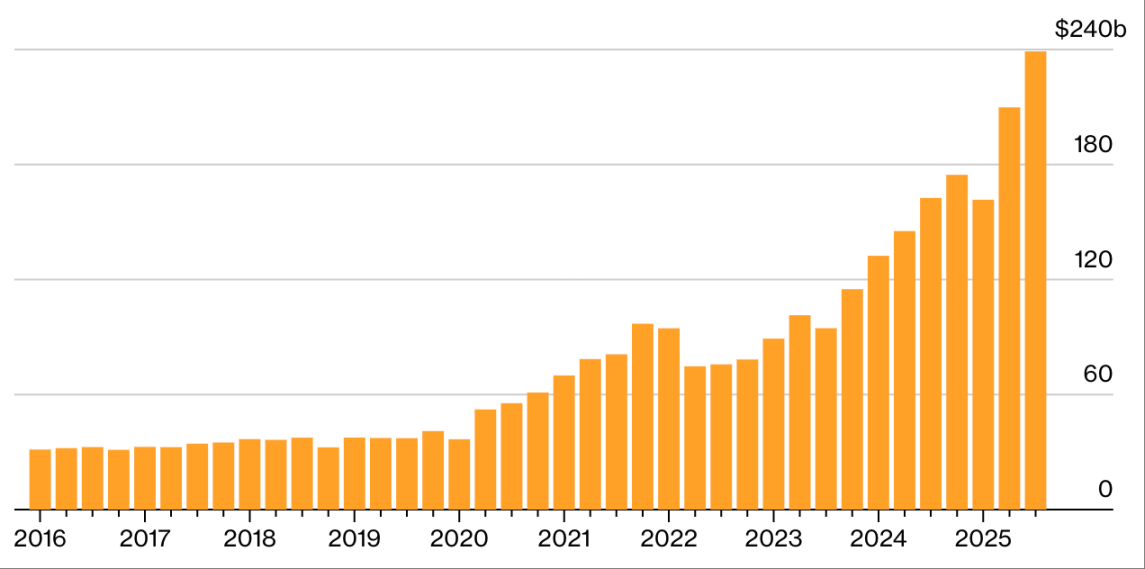

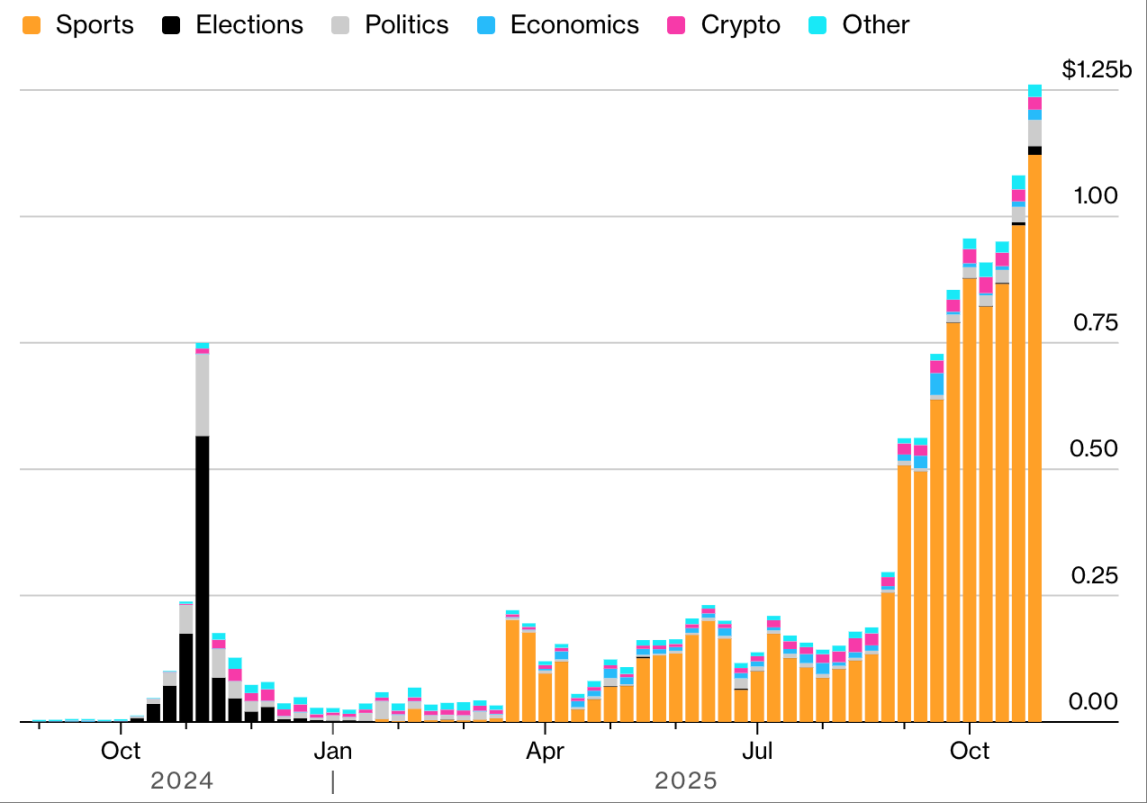

如今,標普 500 指數每日選擇權交易量中,超半數來自 0DTE 選擇權- 這類工具在五年前幾乎沒有形成任何規模。自疫情爆發以來,槓桿 ETF 的管理資產規模飆升六倍,達到 2,400 億美元。體育賽事合約本質上是一種賭博形式,在本賽季 NFL 開幕週期間,僅在最大的預測市場之一 Kalshi 平台上,其交易額就達到了 5.07 億美元。日復一日,總愛標榜「風險管理」的華爾街,卻不斷創造新的冒險方式:更多可交易資產、更多「贏錢」機會,也帶來更多多巴胺刺激。

新手閱讀:《 比民調更準?Polymarket 是什麼 》

追逐刺激

季度末槓桿 ETF 的管理資產規模:

註:2025 年第三季不包含成立日期為 2025 年 9 月 30 日的基金資產。

過去,前往實體賭場或從銀行取現的過程,多少會對賭博行為形成一定阻礙;但如今,這樣的障礙已不復存在 —— 行動應用讓人們能隨時隨地對任何事情下注。紐約家庭成癮專家機構聯合創辦人 Lin Sternlicht 指出,她接待的賭博問題患者正日趨年輕化,且蒙受的經濟損失也更大。 「他們覺得自己在投資,因為沒有去實體賭場,但事實上,他們做的事和賭博沒什麼區別,有時甚至更糟 —— 畢竟這種方式觸手可及,還能 24 小時隨時操作。」她說。

對監管機構而言,眼下的風險已不只是財務層面,更關乎「根本性定位」:若每個操作介面都變成賭場,責任該由誰承擔?是交易者、技術方,還是系統本身?在喬・拜登政府時期,負責監管衍生性商品市場的商品期貨交易委員會(CFTC)曾試圖叫停與選舉、體育相關的合約。

但預測市場平台 Kalshi 與另一家同類平台 PredictIt 提起訴訟,要求阻止該機構的這項措施。 Kalshi 稱,其合約能幫助企業對沖現實風險,例如某公司擔心主張增稅的政客當選,或某冰淇淋店擔憂寒冷天氣影響銷售。 PredictIt 的營運商阿里斯托特爾國際公司則將其數據稱為「明確的公共服務資源」。同樣,Polymarket 也表示,其產品表現能優於民調,且有助於決策。這三家平台均將自身服務定位為「幫助大眾預測趨勢、管理風險的工具」。

根據美國法律,在部分州,對棒球比賽下注屬違法行為;但僅憑「直覺」就對狗狗幣的波動下注,卻完全合規。 「必須明確一點:我們所有人都在『賭』,」Isaac Rose-Berman 說。他是職業運動賭徒,同時也是美國男孩與男性研究所的研究員 —— 該智庫致力於改善男性福祉,而男性正是賭博問題的高發人群。 「差別只在於『賭』的程度不同而已。」

不過,多數專家認為,有些行為顯然屬於「投資」:例如,購買並持有多元化共同基金(尤其是追蹤主流股指的基金),或是華倫・巴菲特長期持有可口可樂公司、蘋果公司等企業股票的做法。

在川普執政期間,CFTC 改變了立場:不僅結束了與 Kalshi 的法律糾紛,還授權 PredictIt 成為「受監管交易所」。這項決定向市場傳遞了一個訊號:關於「何為合格投資」的界定權,正逐漸脫離聯邦與州政府的掌控。

當下的局面實則有歷史可循。 19 世紀末,所謂的「投機商號」(Bucket Shops,是一種非法或不受監管的金融投機場所)允許散戶在不持有股票的情況下對股價下注 —— 報價通過電報傳送,且常存在延遲,既給人 “參與市場” 的錯覺,又能讓莊家憑藉這一點延遲獲利。這是一種偽裝成「投資」的投機行為,並且藉助當時的技術不斷放大。投資人往往最終血本無歸,1929 年股市崩盤後,美國 SEC 透過制定法規保護投資人權益。

此後,「放鬆管制→ 引發金融災難→ 收緊規則→ 一段時間後再次放鬆」的循環不斷上演。 1990 年代,網路的出現降低了個人交易門檻、提升了便利性,引發又一輪投機熱潮:隨著市場從紙質交易轉向電子交易,低價股爆發,日內交易者開始居家操作,場外交易系統蓬勃發展。下一個十年伊始,網路股票崩盤,但很快又有其他熱門資產取而代之。而後,老練的投資者透過衍生性商品對房地產進行槓桿下注,助推房地產泡沫膨脹 —— 該泡沫最終破裂,在 2008 年幾乎拖垮全球金融體系,進而引發又一輪監管收緊。

一個充滿賭注的世界

按類別劃分的 Kalshi 平台每週名目交易量:

註:每週統計週期為週一至週日。

現今的交易工具速度更快、形式更花俏:投機本能不僅被激發,更被「精心設計」。例如,日內交易者聯手推高 GameStop 等公司股票價格的 “Meme 股炒作”,以及加密貨幣熱潮,都與早年的投機狂熱如出一轍。但如今的不同之處在於「制度化」—— 賭場不再位於交易所的街道對面,而是與交易所「共處一棟大樓」。

在運動博彩圈,散戶參與者常被稱為「新手」—— 他們多數為娛樂下注,或因「球隊忠誠度」下注,很容易被 Robinhood 等平台推出的「事件合約」吸引。而老練的玩家則能輕易利用這些散戶。

Chris Dierkes 是職業運動賭徒,曾在億萬富翁斯坦・德魯肯米勒(Stan Druckenmiller)的家族辦公室擔任分析師,如今負責專注體育領域的預測市場公司 Novig 的交易業務。他深知,在選擇權交易中,無法與 Citadel Securities、Jane Street 等大公司抗衡;但在運動博彩領域,局面則完全不同。 「我不想和聰明人競爭,我想和『傻瓜』較量,」他說,「Robinhood 平台上交易量最大的市場,對應的往往是最『盲目』的客戶 —— 而那正是我想紮根的地方。」

若賭博與投資的界線持續模糊,監管機構該如何重新界定?研究金融監管的西東大學法學教授 Ilya Beylin 試圖給出科學答案。在其近期發表的論文《交易所正利用聯邦衍生性商品法向散戶交易者提供賭博產品:一份帶有監管幹預建議的描述性報告》中,他提出了一個公式:

P = E – C + M

該框架旨在量化「交易意圖」,綜合考慮經濟價值、成本與動機:交易效果(P)= 預期價值(E)- 成本(C)+ 心理體驗(M)。若交易由「回報潛力」驅動,則屬「投資」;若「賭博的刺激感」成為核心,則屬「賭博」。依此標準,購買並持有人工智慧晶片製造商英偉達公司股票的行為是「投資」,而頻繁進出「日收益放大 3 至 5 倍的 ETF」則是「賭博」。

但研究證券監管的德保羅大學教授 Karl Lockhart 指出,許多所謂的「區別」經不住推敲。例如「投資回報勤奮,賭博不回報」的說法:輪盤賭雖完全靠運氣,21 點的獲利空間也有限,但有紀律的賭徒在政治、體育博彩中,或許能找到比股票投資更明確的優勢。

另一個爭議點是「用途」:投資本應是「對沖現實風險」的工具。從這個角度來看,大宗商品期貨與預測市場都可被歸類為「防範不利結果的工具」;但多數用戶實則是「無對沖意圖的純粹投機者」—— 這意味著,這些產品本質上仍在「賭博領域」運作。

Lockhart 在 2025 年 10 月發表於《波士頓學院法律評論》的論文《押註一切》中警告:鑑於投資與賭博的重疊度日益提升,當前區分二者的法律體系已難以為繼。監管機構可能最終會禁止「被認定違背公共利益的政治下注」,卻允許交易者對 Meme 幣、0DTE 期權下注 —— 即便不是自由意志主義者,也能看出其中的矛盾。

Beylin 建議,CFTC 應更嚴格地審查新產品,阻止交易所上市「無法切實推進對沖或定價目標」的產品;同時,根據交易者的收入、財富或「專業程度」設定參與門檻;此外,還需提高衍生性商品核准標準、收緊高風險產品的准入,並明確指出每個平台的定位- 為「價格發現」娛樂服務? 「我不認為人們有『破產的權利』,」Beylin 說,「因為當人們破產時,社會安全網會承受壓力。大家都在喊『自由』,但其實並不知道自己要『自由地做什麼』。」

部分企業已開始主動劃清界線。投資巨頭、指數基金先驅先鋒集團(Vanguard Group Inc.)已從其經紀業務中移除 0DTE 選擇權,並拒絕涉足槓桿 ETF;同時,該公司還會標記「追逐熱門股」或「交易過於頻繁」的客戶。 「若將選擇權交易比喻為『賭博目標』,那 0DTE 就是『靶心』,」先鋒集團個人投資者業務投資產品主管 James Martielli 說。

短期選擇權的本質決定了:巨額利潤可能快速到手,也可能瞬間消失 —— 你賭的是「合約買賣當日,某檔股票能否達到特定價格」。這種賭注可能帶來驚人回報,也可能在幾分鐘或幾小時內變得一文不值(對普通人而言,後者更為常見)。 2023 年發布的一篇學術論文估算,散戶交易者在 0DTE 選擇權上的每日虧損總額達 35.8 萬美元。

心理學家、暢銷書作家 Maria Konnikova 曾花一年時間成為世界級撲克選手,她認為,「投資是理性行為」的認知往往是「幻想」—— 不過是市場參與者為「運氣」找的藉口。在她看來,許多投資人都在追逐「掌控幻覺」,部分人甚至會對這種幻覺產生執念。 「若認為『禁止賭博就能杜絕賭博行為』,那就是自欺欺人,」她說,「我不認為是『環境造就了癮君子』:有些人會染上賭癮,若從未接觸過賭博,他們或許不會如此,但也可能對其他事物上癮。」

Konnikova 提到了已故諾貝爾經濟學獎得主、心理學家 Daniel Kahneman 的研究 —— Kahneman 曾對「理性經濟人」概念提出質疑。他的研究顯示,即便是專業人士,也常被「隨機性」誤導:將短期收益誤認為「能力」,將「相關性」誤認為「因果關係」。 Kahneman 曾寫道,多數基金經理人的績效「與隨機結果無差別」。在市場加速「遊戲化」的當下,「靠運氣而非研究」的邏輯,正尷尬地成為現代投資的核心。 「交易 0DTE 選擇權就是賭博,」曾為能源交易員、如今轉型慈善家的億萬富翁 John Arnold 說,「在我看來,這絕非投資 —— 這一點在『非黑即白』的範疇裡很明確,但行業中仍存在大量灰色地帶,而這正是 CFTC 面臨的難題。」

Saha 這位法學院學生成長於美國紐約市皇后區的藍領家庭。疫情期間,他因難以找到兼職,開始涉足選擇權交易與 Meme 股投資;此後,他逐漸形成了自己的投資組合建構體系。 Saha 會透過線上平台瀏覽 FanDuel、DraftKings Inc. 等體育博彩公司的網站,尋找「定價異常」的機會,再透過下注從這種異常中獲利。

在股票投資方面,Saha 在社群平台 X 上關注了近 70 個帳號。鎖定某隻股票後,他會研究其價格圖表,確定買賣點位;他會避開市值低於 10 億美元的公司,通常不在開盤首小時交易 —— 他認為,這段時間市場波動往往更大。 Saha 表示,近期未統計自己在「事件下注」上的表現,但截至 11 月中旬,其股票組合收益率已超 70%(他拒絕透露總投資額)。 「我在努力用策略化、量化的方式控制風險,」他說,「若能掌控風險,並確保收益始終大於風險,那歸根結底,這更偏向投資,而非賭博。」