Upbit 殺進公鏈競賽,Giwa 的鏈上野心有多大?

Upbit 做鏈,與其說是主動佈局,不如說是被情勢所迫。

公鏈的軍備競賽,多了一位參與者。

9 月 9 日,韓國最大加密交易所 Upbit 在首爾的 UDC 2025 大會上正式發布了 Giwa,一條基於 Optimism OP Stack 構建的以太坊 Layer 2 網路。

在正式上線之前,只有一個神秘的倒數網站在撩撥市場情緒。

Giwa 這個名字也很有意思,韓文是”기와”,指的是韓國傳統建築的屋頂瓦片。這些瓦片透過巧妙的互鎖結構層層相扣,形成一個功能完整的屋頂結構。

Upbit 選這個名字顯然不是隨手一挑,模組化、互通性,這些區塊鏈的核心概念都藏在瓦片互鎖的美好寓意裡面。

只是現實可能沒有名字那麼美好。

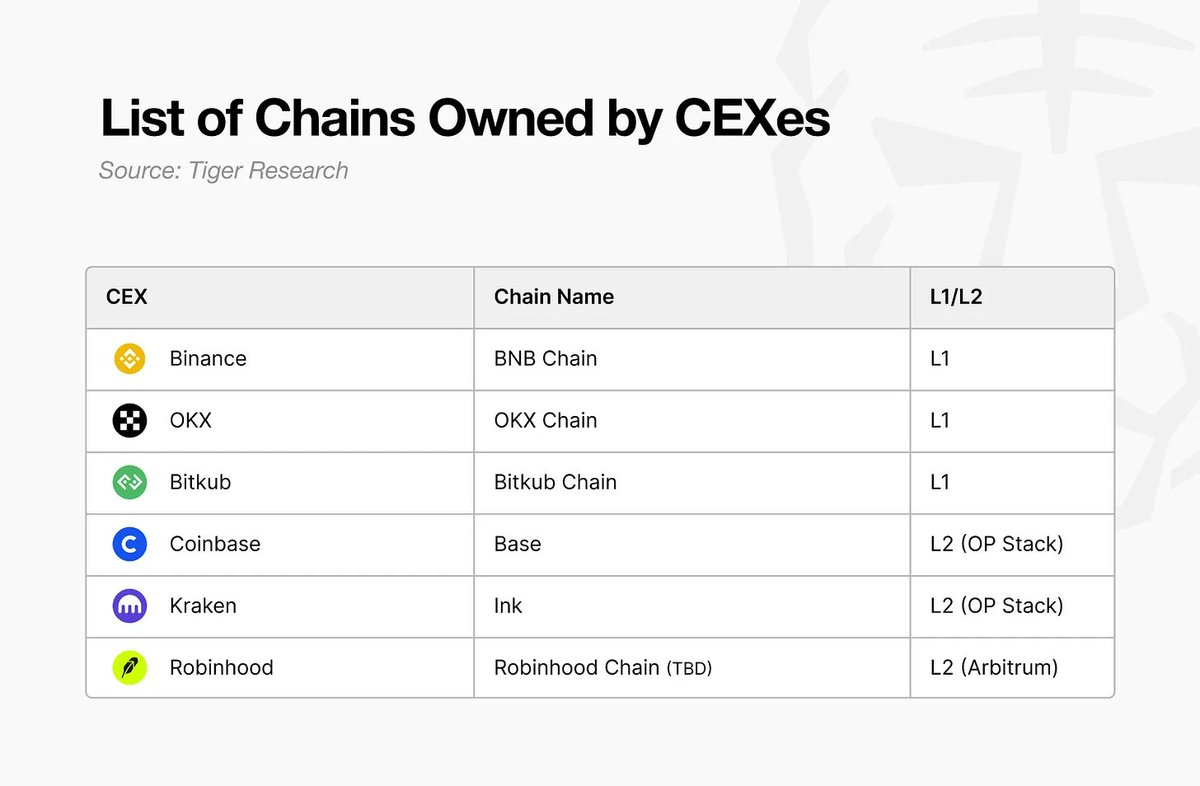

交易所做鏈這事兒,Upbit 來得不算早。 Coinbase 的 Base 已經跑了一年,TVL 超過 80 億美元,成了社交和消費應用的大本營。幣安的 BNB Chain 更是老玩家,生態項目和與 CEX 綁定的玩法層出不窮。最近連 Kraken 都推出了 Ink,Robinhood 也下場在 Arbitrum 上推股票代幣化。

大家都明白一個道理:光靠交易手續費吃飯,天花闆就在那裡。

不過 Giwa 作為後來者,用的技術堆疊也是開源的,它的優點和機會可能在哪裡?

Giwa 前瞻:與 Base 同源卻不同路

選 OP Stack,Upbit 其實沒太多糾結。

Layer 2 的技術路線就那麼幾條:Optimistic Rollup、ZK Rollup,還有些混合方案。 ZK 技術雖然性感,但成熟度是個問題;Arbitrum 的技術堆疊也不錯,但生態相對封閉。 OP Stack 開源、模組化、有 Coinbase 的 Base 珠玉在前,這是一條被驗證過的路。

OP Stack 的核心是 optimistic rollup,先假設所有交易都是誠實的,有問題再挑戰。

這帶來了兩個好處:交易先執行後驗證,速度快;驗證邏輯簡單,成本低。對於 Upbit 這種日交易量龐大的交易平台來說更適合。

有趣的是 Base 和 Giwa 的比較。同樣的 OP Stack,兩條鏈走的路完全不同。

Base 背靠 Coinbase 的美國用戶,主打”Onchain is the new Online”,瞄準社交、遊戲、NFT 這些消費場景。雖然這些敘事在當前週期裡不溫不火,但之前 Friend.tech 這種社交產品能在 Base 火起來,跟 Base 的定位不無關係。 Gas 費便宜,使用者體驗流暢,開發者工具完善,這是 Base 的三闆斧。

Giwa 的牌面不一樣。 Upbit 的用戶主要是韓國人,交易習慣、監管環境都不同。韓國用戶更習慣中心化交易所的體驗,對 DeFi 的接受度反而不高。這需要 Giwa 在保持去中心化的同時,提供更接近 CEX 的使用者體驗。

從已經透露的資訊推測,Giwa 可能會在幾個方向上做文章:

第一,韓元穩定幣的原生支援應該是重中之重。如果能用韓元穩定幣直接支付 Gas 費,對韓國用戶來說門檻會低很多。這需要在協議層做改造和監管層做配合,不是簡單部署個合約就能解決的。

7 月有消息指出,Upbit 母公司 Dunamu 確認將與 Naver Pay 合作推進韓元穩定幣支付業務,目前看正是為 Giwa 鋪路的一部分舉措。

第二,合規功能可能內建在鏈上。韓國的監管要求嚴格,KYC、AML 這些都繞不開。與其讓每個項目自己搞,不如在鏈的層面提供如鏈上身份系統、交易監控機制等標準化方案。

最後,效能優化的重點可能跟 Base 不同。 Base 優化的是高頻小額交易,適合社交場景。 Giwa 可能更關注大額交易的效率和安全性,畢竟 Upbit 上動輒幾十萬美元的交易很常見。

此外,跨鏈橋也是關鍵問題。用戶的資產主要在 Upbit 的中心化帳本上,怎麼安全、便捷地遷移到 Giwa?這個體驗做不好,其他都是空談。 Upbit 可能會開發專門的橋接方案,甚至可能類似 Binance 的玩法在交易所介面直接整合。

當然,這些都是基於現有資訊的推測。

不過技術選擇是能反映戰略意圖的,選擇 OP Stack,說明 Upbit 想要的是就是快速上線和降低風險,同時藉力自家 CEX 所整合的現有生態。

轉型,還是轉型

Upbit 做鏈,與其說是主動佈局,不如說是被情勢所迫。

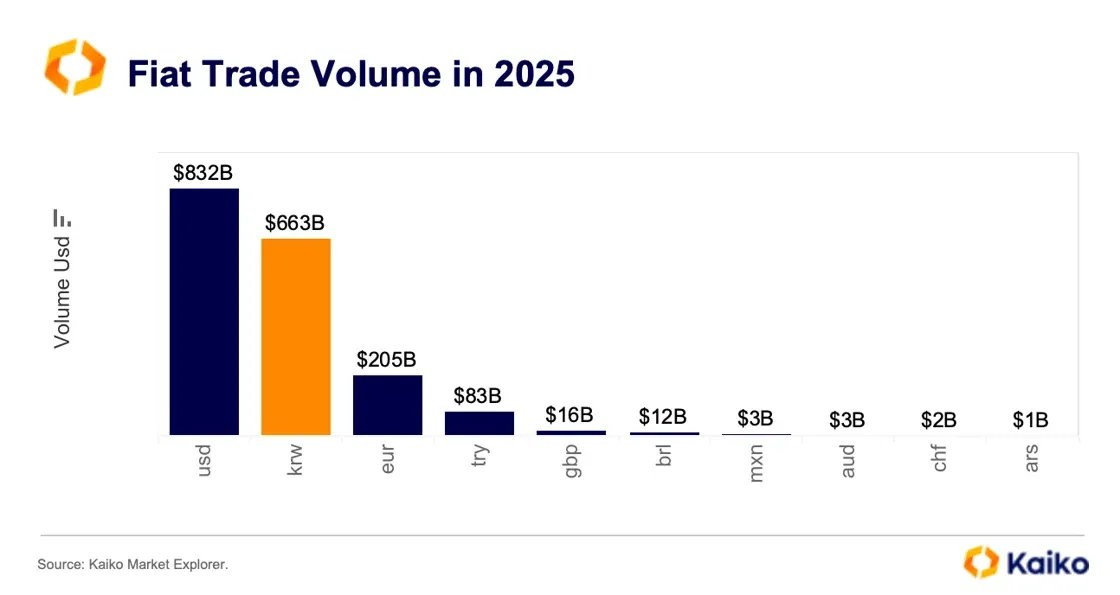

2025 年的 Upbit,表面上看起來日子過得還不錯。 80% 的韓國市場份額,每日交易量經常衝進全球前三。但成長曲線已經開始變平了。韓國就這麼大,能炒幣的基本都已經在炒,新用戶從哪裡來?

這種焦慮最近一兩年似乎在整個加密產業蔓延。全球交易所都在尋找第二成長曲線,而答案驚人一緻:做鏈。

Coinbase 的 Base 證明了這條路可行:不僅能收取 Gas 費,更重要的是掌控了生態的定價權。當 Friend.tech 這樣的爆款應用之前在 Base 上起飛時,Coinbase 吃到的不隻是手續費,還有整個價值鏈的溢出效應。

更重要的是,在交易所業務之外,Coinbase 透過生態建設實現了價值鏈的延伸。從” 交易平台” 向” 基礎設施提供者” 轉型,本質上是收入模式的多元化。

韓國市場的特殊性,則讓這種轉型更加迫切。 “泡菜溢價” 看似韓國交易所的護城河,同樣的比特幣能賣更貴的價格,但實際上反映的是市場的封閉和低效。

國際套利者進不來,韓國資金出不去,隔離遲早會被打破。一旦國際交易所找到合規進入韓國的方式,Upbit 的壟斷地位就危險了。

這裡,韓元穩定幣其實是個機會窗口。 Terra 崩盤後,韓國市場的穩定幣真空一直沒被人填補。韓國人對本幣穩定幣有真實需求:跨國匯款、避險、日常支付。公開數據也顯示,韓國每年有 150 億美元的跨國匯款市場的交易金額。

而問題也恰恰在這:韓國《虛擬資產用戶保護法》規定,交易所不能交易自己或關聯方發行的代幣。

建造一條 Giwa 鏈,讓合作夥伴 Naver Pay 在鏈上發韓元穩定幣,Upbit 提供基礎設施。既規避了監管,又掌控了生態。

此外,在資本市場尋求卡位、競爭對手的步步緊逼,也是 Upbit 加速轉型的重要原因。

另一個韓國本土的交易所 Bithumb 已經在準備 2025 年下半年上市,Dunamu(Upbit 母公司)肯定也有類似計畫。隨著全球多家加密交易所先後上市,交易所的故事資本市場或許已經聽膩了;而”Web3 基礎設施” 聽起來就性感多了。

當然,做鏈也有風險。 Klaytn 的失敗仍歷歷在目。 Kakao 那麼大的財閥支持,最後也沒做起來。技術不是問題,生態才是。沒有應用,沒有用戶,鏈可能就是個空殼。

但對 Upbit 來說,不做這個嘗試的風險,可能比做了更大。

站在 2025 年 9 月的節點上看,交易所做鏈已經從” 創新” 變成了” 標配”。 Coinbase 有 Base,幣安有 BNB Chain,現在 Upbit 有了 Giwa。

這場軍備競賽的終局或許不是誰的連鎖比較好,而是誰能率先找到新的商業模式。在這個意義上,Giwa 的推出只是 Upbit 轉型的第一步。真正的考驗,才剛開始。